日本は「知らす国」。

この「知らす」という言葉を、聞いたことがあるでしょうか。

日本が「知らす国」であること、そして日本の古い神話や祝詞に出てくる「シラスとウシハク」という言葉は、日本が世界に誇れる概念です。

現代の日本人は、「知らす」という言葉を知らない人が多いかもしれません。

社会が大きく変わろうとしている今だからこそ、「知らす」と「うしはく」という言葉を知っていきましょう!

こんな情勢ですが、ちょっと心が楽になるかもしれません。

シラスとウシハクの意味

まず、ざっくり意味を確認してみます。

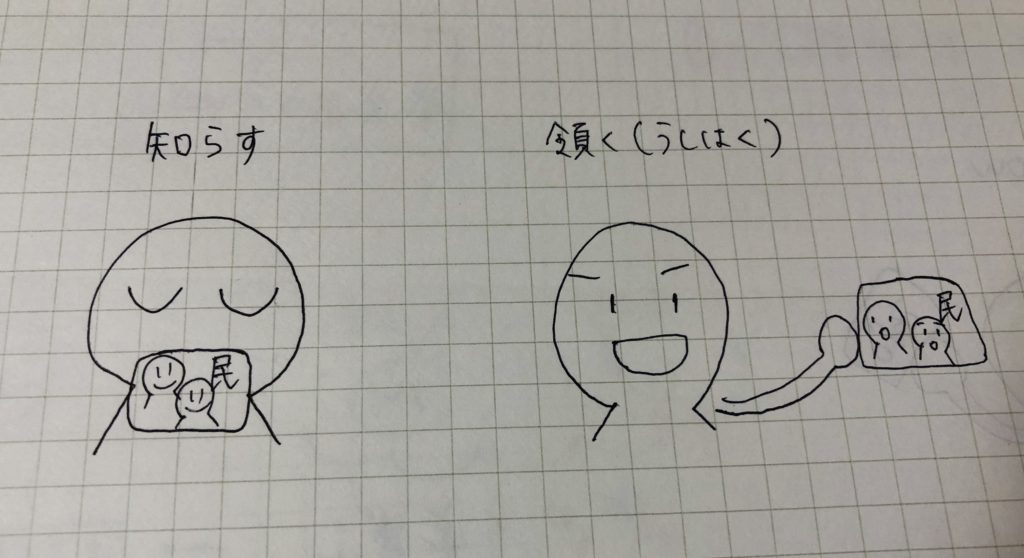

・知らす(シラス)

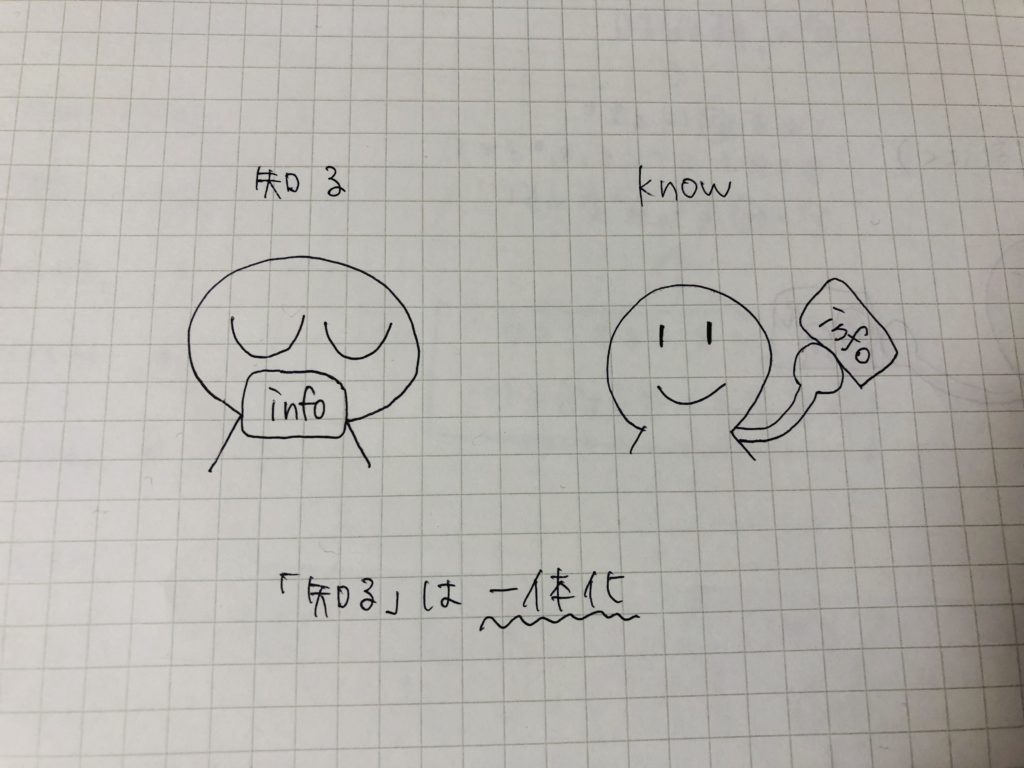

→ 知る / 一体化する

・主人(ウシ)履く(ハク)

→ 所有する

反対の意味であることが分かりますね。

日本ではずっと昔の時代の神話「古事記」によって、既に「知らす」が良しとされ、「うしはく」はだめですよとされていました。

それぞれの意味をもう少し詳しくみてみましょう!

知らす = 一体化する

「知らす」は、神道の祝詞の一節に出てくる単語です。

「瑞穂の国を安国とたいらけく知ろし食せ」

これは「安寧な国となるよう国を知り食しなさい」という意味ですね。

「国を知り食べる」。

これはつまり、「国と一体化しなさい」ということです。

もともと日本語の「知る」には、「一体化する」という意味がありました。英語の「know」との違いがここにあります。

ただ知識として知るのではなく、

一体化することが「知る」こと。

古事記に出てくる天皇陛下の遠いご先祖様とされる神さまは、「国と一体化すること」を説かれていたのです。

身分の差なく一体化する国、

国民を「おおみたから」とする国。

自分を愛するように国民を愛し、

国民もまた自身を大切にするように国を大切にする。

そんな国こそが「知らす国」。

日本の原形が「知らす」にあります。

うしはく = 所有する

一方のうしはくは、「主人履く」と書きます。

主人が履く(所有する)訳で、一体化するわけではありません。

自分の好きに扱って良いものとして所有するので、酷い扱いをしようと、利用するだけして捨てようと、それは所有者の自由であると見なされます。

昔の大陸で行われていたのは、この「うしはく」の統治であったと言えるでしょう。

王が国と国民を所有物と見なし、私的に支配し贅沢の限りを尽くし、最後に反乱によって倒れ、力によって新たな王が立ちます。

そして争いと「所有」が繰り返されていたのですね。

日本は知らす国

日本でははるか昔、古事記の「国譲り神話」によって、すでにこの「うしはく」が否定されていました。

「国譲り神話」と言うと、「あー国を無理やり取られた話でしょ?」と思われがちですがそうではありません。

大国主神が「うしはく」で民を統治した

↓

国は経済的に栄えた

↓

でも「栄えればいいってもんじゃない」と否定

↓

天孫を遣わして国を明け渡すよう告げた

これが国譲り神話の背景だと言われます。

どんなに国が経済的に栄えても、「うしはく」はだめ。

「知らす国」であることの大切さを説いたのですね。

これからの時代の「知らす」と「うしはく」

日本では1300年前(!)からあった、「知らす」と「うしはく」の概念。

今は日本でも「うしはく」が強い力を持っていますが、きっとこれからどんどん、「知らす」が主流になっていくでしょう。

日本が真の「知らす」を取り戻す時代になったのです。

もう一度手書きメモを見てください。

「うしはく」は「分離」ですよね。

分離しているからこその「所有」です。

その背景にあるのは「恐怖」です。

恐怖があるから、人は「所有」をしたくなるのです。

昔の大陸の王様も、きっと民衆の力が怖かった。

怖いから力で所有し、虐げて力を奪わなくてはいけません。

常に叛逆の危険もあって、怖かったのです。

一方の「知らす国」だった日本は、

あの戦後の混乱の最中、

昭和天皇がご自身の足で全国行脚を行い、

民の中に入っていくような国でした。

昭和天皇は、なぜそれができたのでしょうか。

日本人が「知らす」を知っていたら、コロナウイルスの時のマスクの買い占めや転売も、こんなに大きくは起きなかったことでしょう。

昭和天皇は、全てを承知で丸腰で民に身を晒しました。

たとえ怖くても、それを受容する。

「何が起きても(例え死んでも)大丈夫」と思えたら、

安心感に包まれ生きることができるのです。

日本の長屋的な助け合いも、元々はここに根付いているんですね。

私たち日本人は、経済的な豊かさと引き換えに、

あまりに多くのことを失ってきました。

「うしはく」の会社で苦労しておられる方、

家族や友人が「うしはく」で悩んでいる方も、

たくさんいるでしょう。

もしあなたがそれに苦しんだり悩んだりするならば、

あなたは間違いなく、

「知らす」の魂を持った人です。

「知らす」は一体化し、共有すること。

自分らしく力を発揮し、

人とその力を共有し、

みんなで幸せに生きていく。

そんな「知らす」を取り戻す日本になったら、

どれだけ多くの人が笑顔になるでしょうか。

気付いた人から、戻りましょう。

「うしはく」から「知らす」へ。

「知らす世界」は、すぐそこです。

こんな時代だからこそ、「知らす」を取り戻していきませんか。

関連記事